Alle 07.45 esco di casa, in una tiepida giornata primaverile che promette maniche della camicia arrotolate, ramoscelli in fiore e gelato a metà pomeriggio.

Alle 07.50 giro l’angolo e incontro mio zio alla fermata del 665. Come sempre capita quando ci troviamo lì, tenta di convincermi ad aspettare e a prenderlo insieme a lui. Io, come ogni volta, tentenno: sono ciecamente convinta che per compiere il tragitto da casa nostra alla fermata di Furio Camillo — tra tempi di attesa, fermate e sensi vietati — ci si impieghi meno tempo a piedi. E soprattutto — come recita uno dei principi cardine sui è imperniata la mia esistenza di viaggiatrice metropolitana — perché infognarsi nella esiziale incognita di un mezzo pubblico, quando si può contare sulla solida realtà dei propri piedi? Come ogni volta, peró, alla fine zio mi convince ad aspettare con lui, nel silenzio assonnato che permea una zona residenziale a quest’ora del mattino.

Alle 07.55 passa il 628: già partiamo male, perché non è l’opzione migliore… Si ferma prima, fa un giro assurdo e dovremo comunque fare un pezzo a piedi; altra scelta, però, non c’è quindi saliamo a bordo e iniziamo questa ennesima giornata di passione e sofferenza con il quotidiano viaggio verso le Americhe, che nel mio caso è Ottaviano, nel caso di mio zio è Termini (…poraccio.)

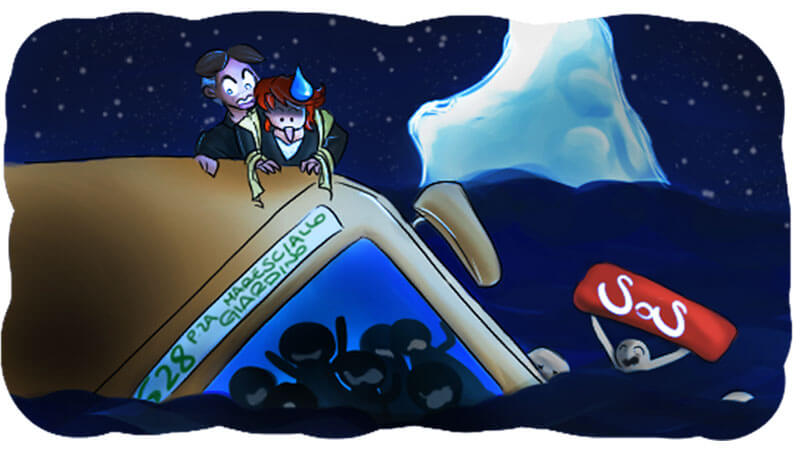

Alle 08.01 arriviamo al capolinea del 628 e compiamo a piedi il tragitto che ci porta fin sotto a Furio: come volevasi dimostrare, ci abbiamo messo quella dozzina di minuti che ci avremmo messo anche a piedi e saremmo stati molto meno stressati dal saliscendi e dalla seccante condizione di ritardo in partenza. Arrivati sulla banchina, troviamo una situazione che manco sulla prua del Titanic un quarto d’ora dopo l’impatto con l’iceberg. Non lo so quanti siamo, ma siamo tantissimi, una marea. Tutti pressati gli uni contro gli altri, qualcuno urla, qualcuno smadonna, qualcuno rivolge lo sguardo verso l’ignoto in attesa di una metro che (da un bel po’) non arriva.

Tutti ci chiediamo perchè, ma nessuno sa la risposta.

Alle 08.07, quando finalmente un convoglio arriva, è subito evidente che neanche un terzo di noi riuscirà ad entrare: pur di riuscire nel disperato intento, c’è chi spinge, c’è chi lancia insulti, c’è persino chi si immedesima un po’ troppo con la faccenda del Titanic e prova a barattare il proprio rampollo con cartella e grembiule in cambio di un posto a bordo.

Alle 08.10 passa una seconda metro su cui devo entrare per forza, se non voglio che in montaggio sopraggiunga la regina di cuori a tagliarmi la testa per aver bucato il turno del mattino. Mio zio si fa da parte, mi aiuta ad entrare comprimendomi tra un corrimano, una porta e un passeggino, e mi saluta con voce rotta: “Vai avanti, non ti fermare e non pensare a me… Io prenderò la prossima, vedrai!”

Il pensiero che, sul Titanic, chi rimaneva sul ponte principale dicesse lo stesso a chi riusciva a salire sulle scialuppe calate in mare non mi fa ben sperare. Purtroppo, però, non c’è tempo per riflessioni storico-filosofiche: le porte si chiudono sbattendo sul mio naso e vedo mio zio farsi piccolo piccolo, mentre la vettura lascia la stazione di Furio Camillo.

…Sè, ve piacerebbe, eh? Manco per il cazzo.

In realtà, pur continuando a non saperne la ragione, la metro non si è mai mossa e io sono rimasta intrappolata insieme ad altre non so quante persone per dieci lunghi minuti in condizioni di precaria sopravvivenza, mentre la mia mente proprio come l’amico del pianista sull’oceano ripeteva in maniera ossessionata la frase “…hanno fatto la fine del sorcio”.

(L’associazione mentale con quei poveretti della terza classe del transatlantico più famoso della storia è consigliata, ma non obbligatoria.)

Alle 08.21 per disperazione decido di uscire dal vagone, proprio mentre l’altoparlante annuncia un guasto tecnico a re di Roma, per colpa del quale l’intera linea è ferma. Di conseguenza, dietro a me escono tutti. Non è un’evacuazione facile: le persone sono tante, lo spazio è poco, il rodimento di culo immenso. Per arrivare alle scale mobili devo sgomitare, spingere, proferire delle imprecazioni fra i denti e stare bene attenta che il mio zaino non rimanga impigliato fra le braccia di qualche pendolare più addormentato degli altri. Il lato positivo, però, è che quando finalmente riesco a salire mi accorgo che sulla scala mobile alla mia destra sta salendo mio zio: chi non muore si rivede, giusto per citare ancora una volta transatlantici e affondamenti inattesi!

Non che questa carrambata mi stupisca più di tanto, peró: pure Kate Winslet, una volta arrivata sana e salva a bordo del Carpathia, ha ritrovato quello svalvolato biforcuto di Billy Zane ma lei — a differenza di me, e ciò nondimeno molto saggiamente — ha fatto finta di non vederlo e si è girata dall’altra parte.

Alle 8.24, quando la nostra contemporanea ascesa sulla scala mobile è quasi compiuta, un secondo annuncio ci giunge dalla voce metallica dell’altoparlante: la metro ha ripreso a funzionare.

(Vaffanculo, è il commento più gettonato qui in zona scala mobile.)

Zio ed io ci guardiamo e, senza neanche dircelo ad alta voce, stabiliamo che lì sotto non ci torniamo neanche morti. La nostra meta, adesso, è la fermata del 628 che porterà lui a Piazza Venezia e me in Prati in un tempo impossibile da prevedere persino per i luminari del MIT di Boston.

Alle 8.30 raggiungiamo il capolinea, nel quartiere noto ai più come Er Parchetto, e ci accingiamo pazientemente ad aspettare che la vettura, immobile davanti a noi, si decida a partire.

Alle 8.35, in un impeto di magnanimità, l’autista apre le porte e lascia salire il nutrito gruppo di sopravvissuti alla metro A, che pian piano si è radunato attorno alla metaforica, metafisica scialuppa che è il 628 per gli abitanti del nostro quartiere.

(Nun lo vói mai prende, ma quanno te deve salva’ er culo c’è sempre.)

Alle 08.40 finalmente si parte e alle 09.15 raggiungiamo Piazza Venezia –il che vuol dire che sono uscita di casa alle 07.45, ovvero un’ora e mezza fa in cui ho percorso a stento 5 km — mentre le persone iniziano a riprendere contatto con se stesse e con la realtà circostante. Anche se siamo ancora in moltissimi a bordo, l’aria comincia a essere più respirabile, non si sta più accastellati ‘ndo cojo cojo, qualche fortunato riesce anche a sedersi senza essere sepolto da gomiti, ginocchia e borse della spesa.

Mio zio, che non proferisce ormai più verbo dalle 08.27 (ovvero quando ci siamo ritrovati sulla scala mobile) e che a ben guardare forse è un filo più pallido del solito, sta per scendere a via del Plebiscito e mi saluta come se non ci dovessimo rivedere mai più. Ed è in quel frangente che, rimasta sola, inizio a far caso a come gli altri reduci della disavventura la stanno raccontando a chi non c’era: un’apocalisse, in pratica. Qualcuno ha scoperto che oggi siamo in pieno sciopero bianco dei treni e — non saprei bene dire come — l’opinione pubblica ha stabilito che si tratta della vera causa di ciò che abbiamo vissuto.

A prescindere dal fatto che lo sappiamo tutti benissimo che in realtà si è trattato di un guasto tecnico, per la precisione un convoglio fermo a Re di Roma che ha bloccato l’intera linea A, non è questo l’unico dettaglio su cui le persone stanno mentendo. Eravamo sette milioni, a sentire loro, e la gente si è sentita male; c’erano bambini in lacrime — pare — e c’erano anche gli zingari che rubavano come se non ci fosse un domani.

(Chissà, forse è solo vanità… però, diamine: ce li vedete voi i sopravvissuti del Titanic durante la seconda metà degli anni ’10 a sparare cazzate su quanto fosse grande l’iceberg o fredda l’acqua?)

Ora, non sarò io a scagliare la prima pietra visto che l’iperbole è una delle mie armi di combattimento predilette, però santa madonna, ma la metà di quello che state dicendo basterebbe, ragazzi: ve ne rendete conto? E non lo dico soltanto perché quello che abbiamo vissuto sia scandaloso e ingiusto, ma anche perché, a tacere e a ben guardare, ci si potrebbe facilmente accorgere che i disagi stanno continuando anche a bordo di questo 628.

Alle 9.35 siamo costretti a fermarci ad un semaforo rotto che segnala contemporaneamente tutti e tre i colori e nessuno, mentre alle 09.40 una signora vorrebbe tanto scendere a Piazza Bainsizza ma non ci riesce perché la porta centrale è bloccata e non vuole saperne di aprirsi. D’istinto, consiglierei ai miei compagni di viaggio di lasciare in pace le Ferrovie dello Stato, gli zingari e pure le paratie stagne, già che siamo, e di limitarsi a prendersela con l’ATAC come facciamo ogni maledetta mattina. In realtà, però, forse il busillis è un altro e mi viene in mente solo quando alle 09.45, dopo due ore esatte di viaggio, arrivo davanti al portone del mio ufficio e trovo l’ascensore bloccato perché un ragazzo molto, ma molto obeso sta cercando invano di entrarci.

Niente, se dopo il Titanic, il 628 e tutto il resto ancora non riesco ad arrivare in ufficio: stavolta mi sa che sono io che porto sfiga, e per fortuna che non mi sono giocata l’abbonamento della metro a poker come Di Caprio, sennò per l’aria che tira oggi sai dove finivo? Altro che a lavoro: al banco dei pegni, finivo.